Concours pour l’extension du centre horticole de Lullier et de la haute école de paysage

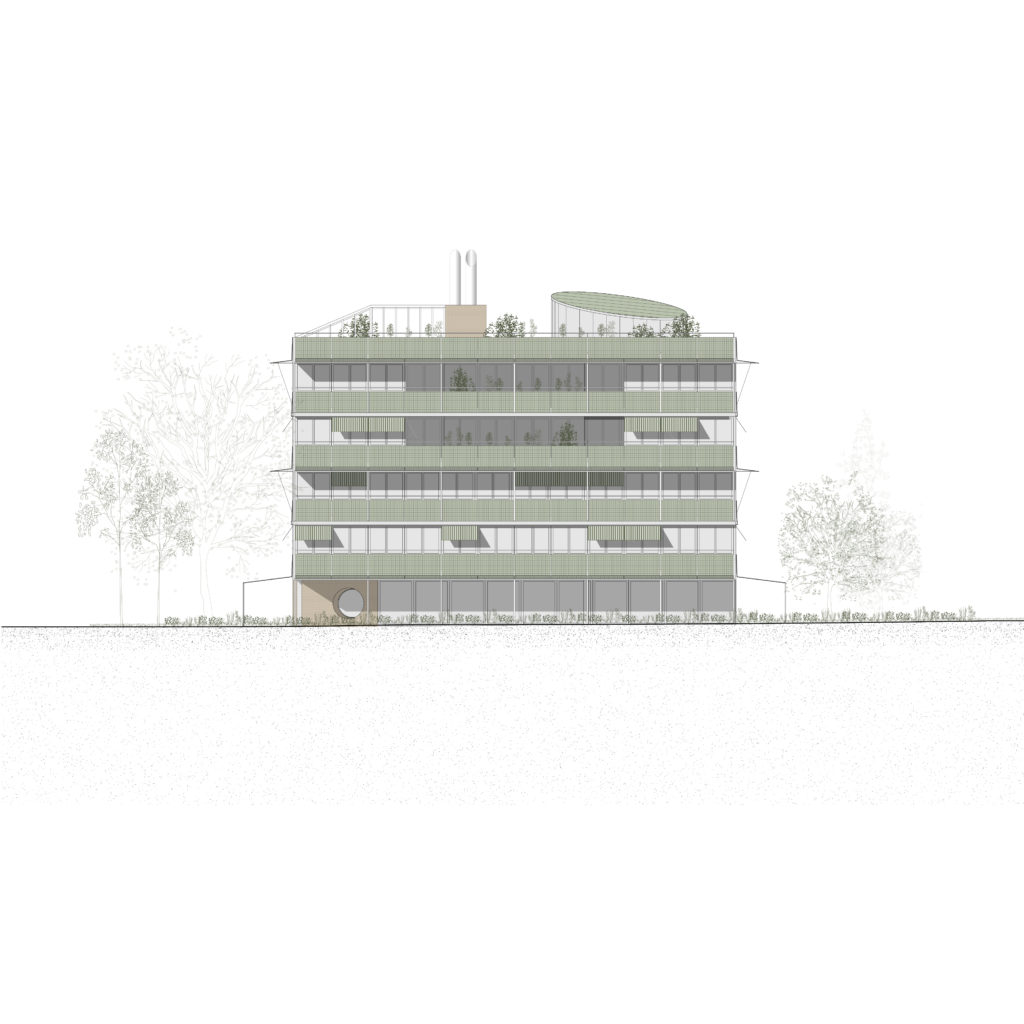

Le centre horticole de Lullier bénéficie d’un site de qualités architecturales et pay- sagères exceptionnelles. Construire dans un tel patrimoine implique de trouver le parfait dialogue avec l’existant. Deux possibilités. La première cherche une conti- nuité architecturale et paysagère, telle un conciliabule. Cette possibilité tenterait, en vain, de faire croire aux passant·e·s que tout à toujours été ainsi. Les techniques de construction inactuelles, l’étalement des surfaces construites, l’abattage d’arbres et la destruction du paysage incite à écarter cette possibilité. La seconde engage la conversation, une danse, entre architecture et paysage. Les analogies entre archi- tecture et danse sont habituelles et facilement compréhensibles, notamment par le lexique utilisé pour décrire le processus de conception: composition, rythme, accent, mouvement ou encore harmonie. Une valse, entre deux partenaires très dif- férents, un nouveau bâtiment contemporain et un paysage intemporel imaginé par Walter Brugger, crée mouvement et harmonie.

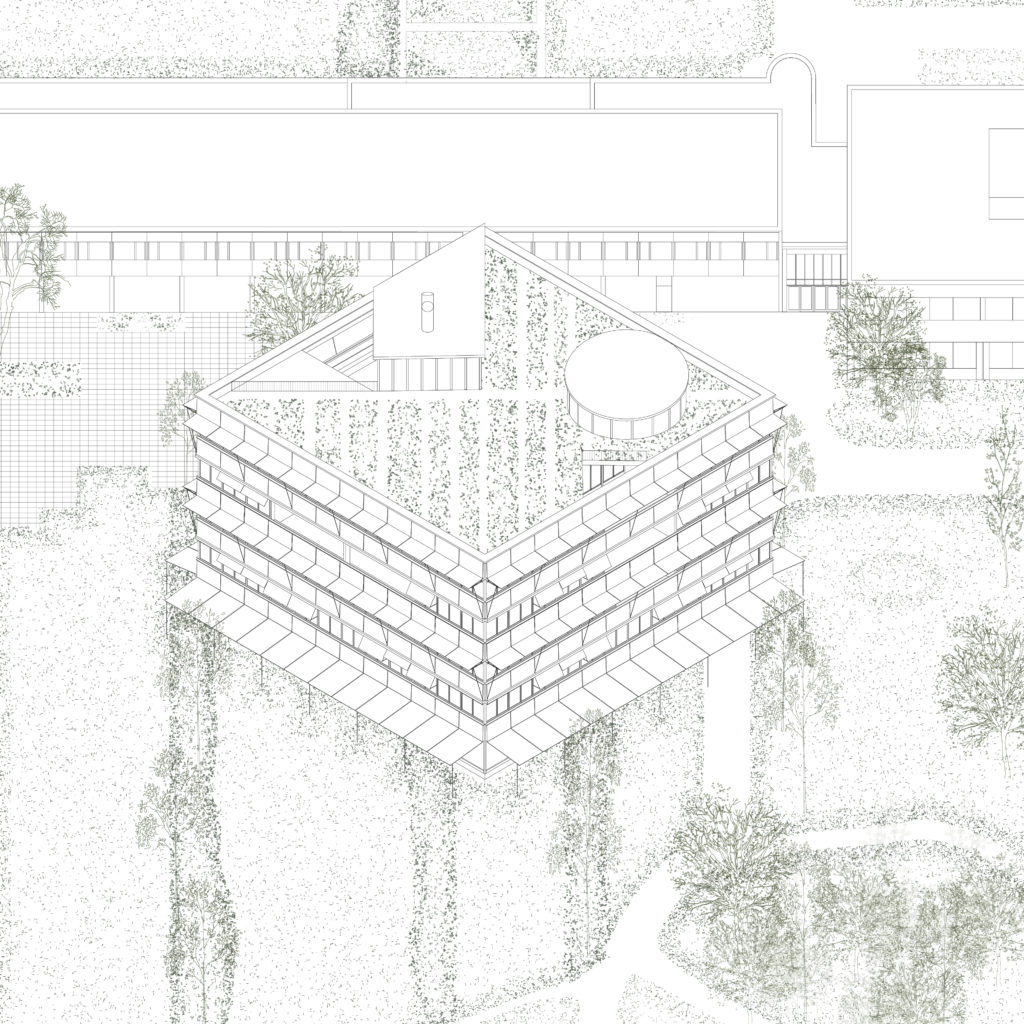

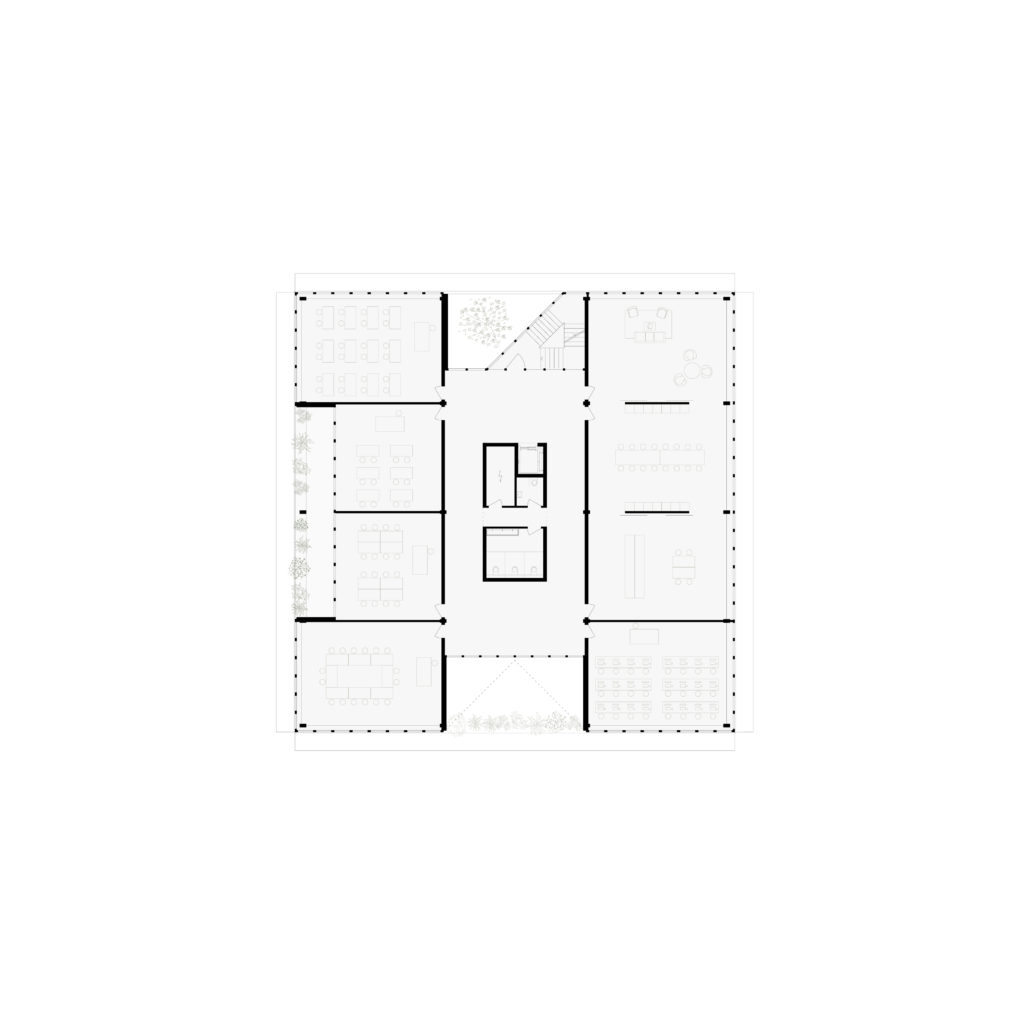

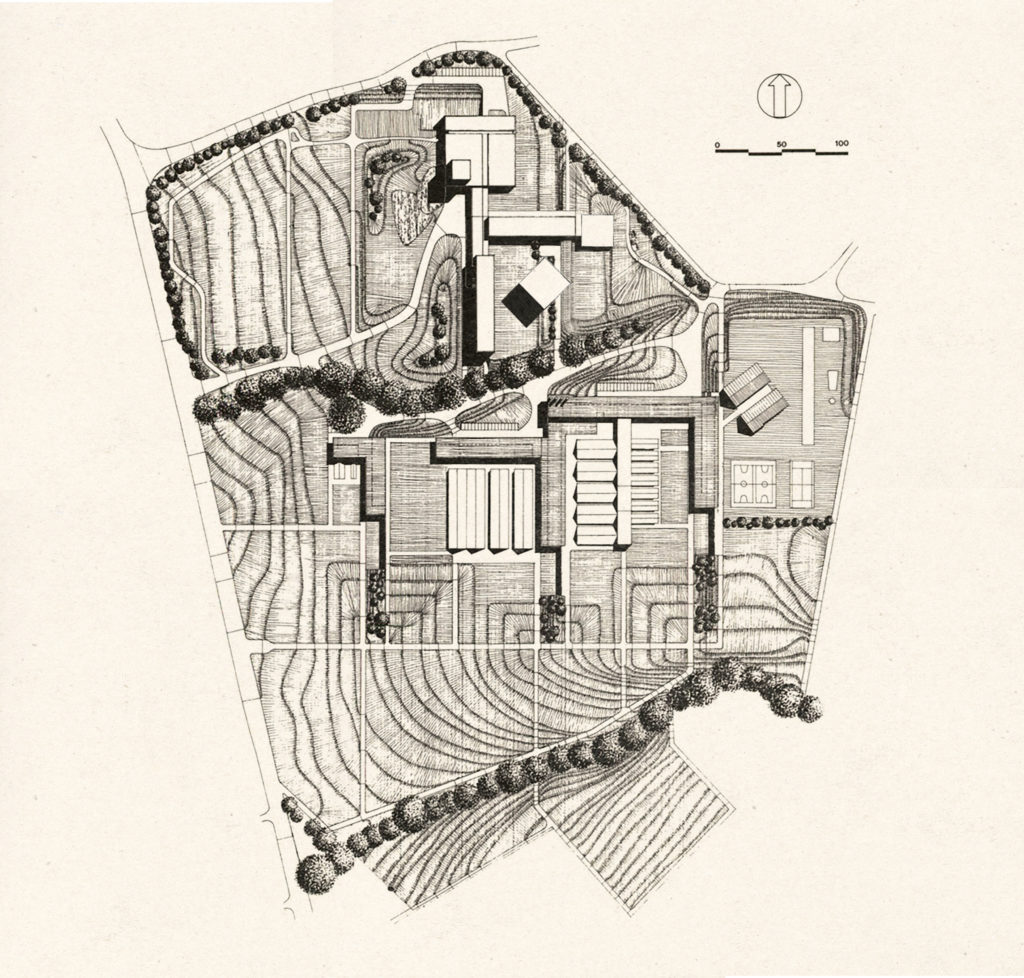

Construire dans un centre horticole en- gendre d’emblée une perte de la matière première de l’école: Le non-bâti. Le parti pris principal de l’extension est donc de minimiser son emprise bâtie afin d’éta- blir un rapport plus contemporain au sol en maximisant les surfaces perméables de pleine-terre et en abattant aucun arbre. Le nouveau volume se veut simple en dialogue avec les volumes existant, comme un objet posé dans le parc. En clin d’œil aux deux anciens corps de fermes qui marquent l’origine du site, le nouveau bâtiment rompt avec le plan hippodamien du site. Cette rotation de 45° permet de tisser des nouvelles re- lations avec les bâtiments existants, de limiter les vis-à-vis frontaux et offre un ensoleillement plus important et diver- sifié pour toutes les futures salles de cours.

De par leur conception particulière, plu- sieurs de ces édifices présents sur le site, quelles que soient leurs formes respectives, témoignent d’une vocation territoriale, au-delà de leurs usages et de leurs in- tégrations paysagères propres. L’architecture du nouveau bâtiment participe à cette « composition paysagère » de grands édifices résolument conçue pour dialoguer avec l’environnement d’un paysage proche ou lointain.

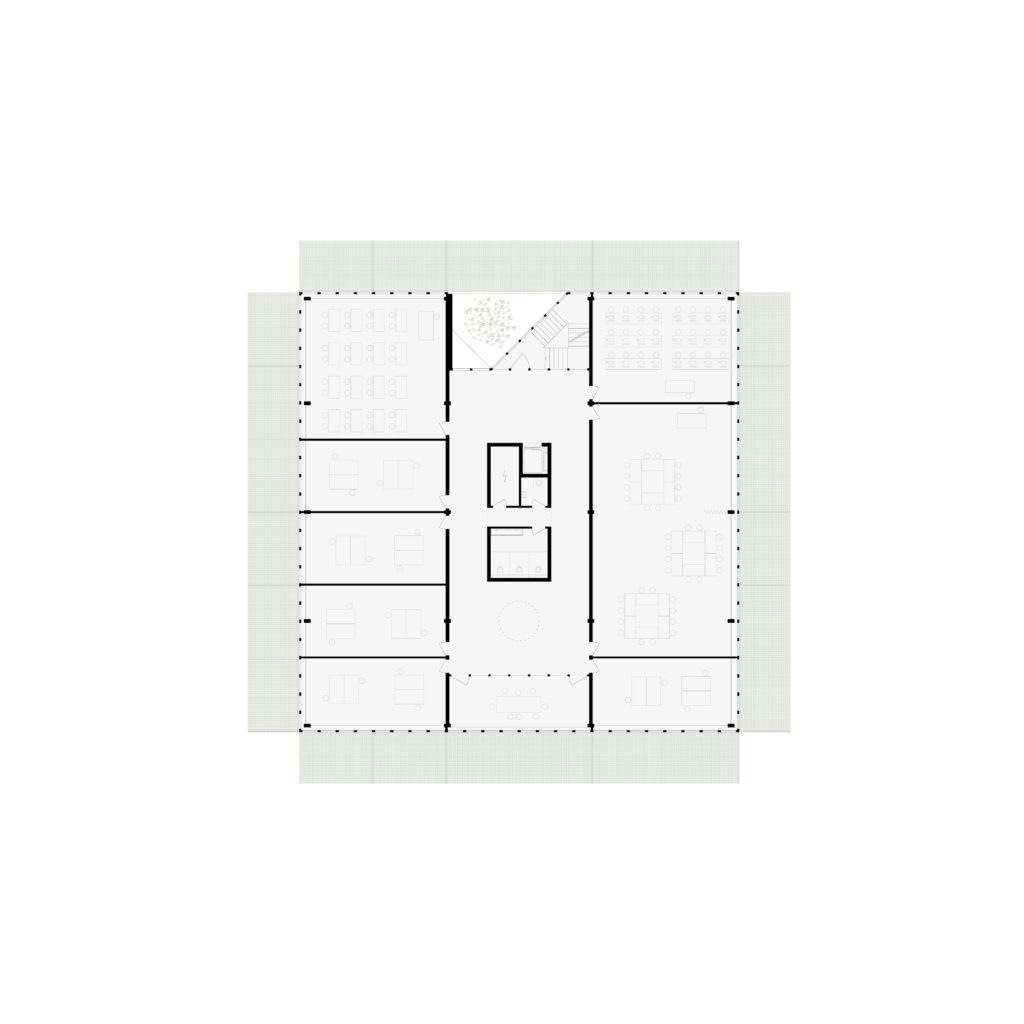

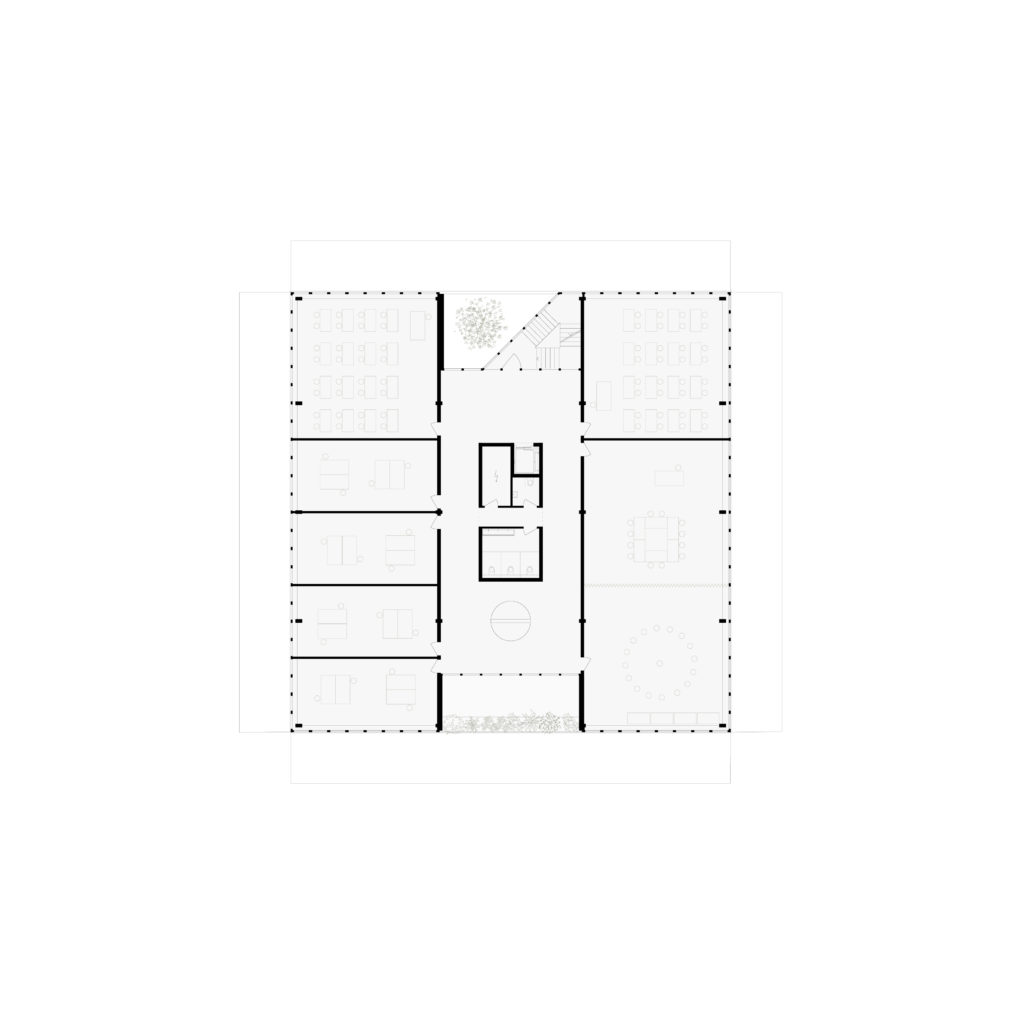

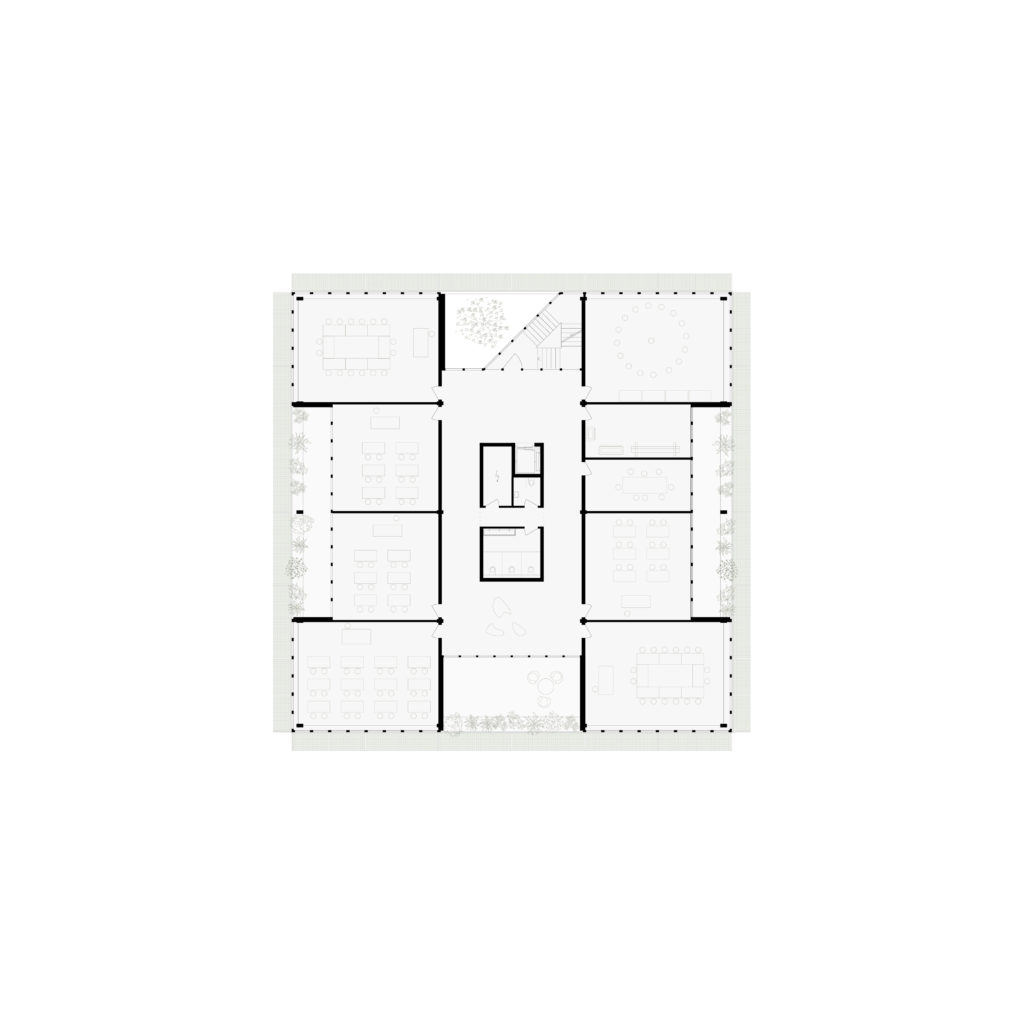

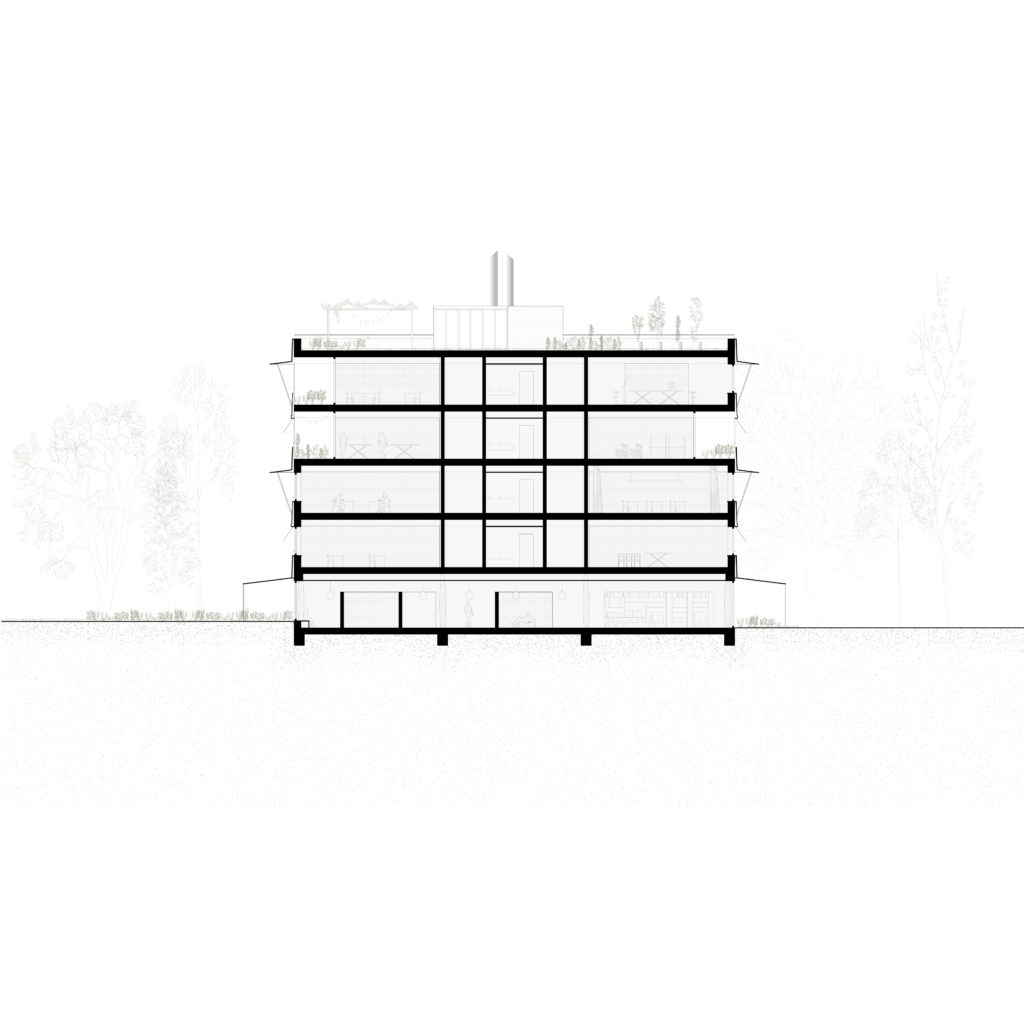

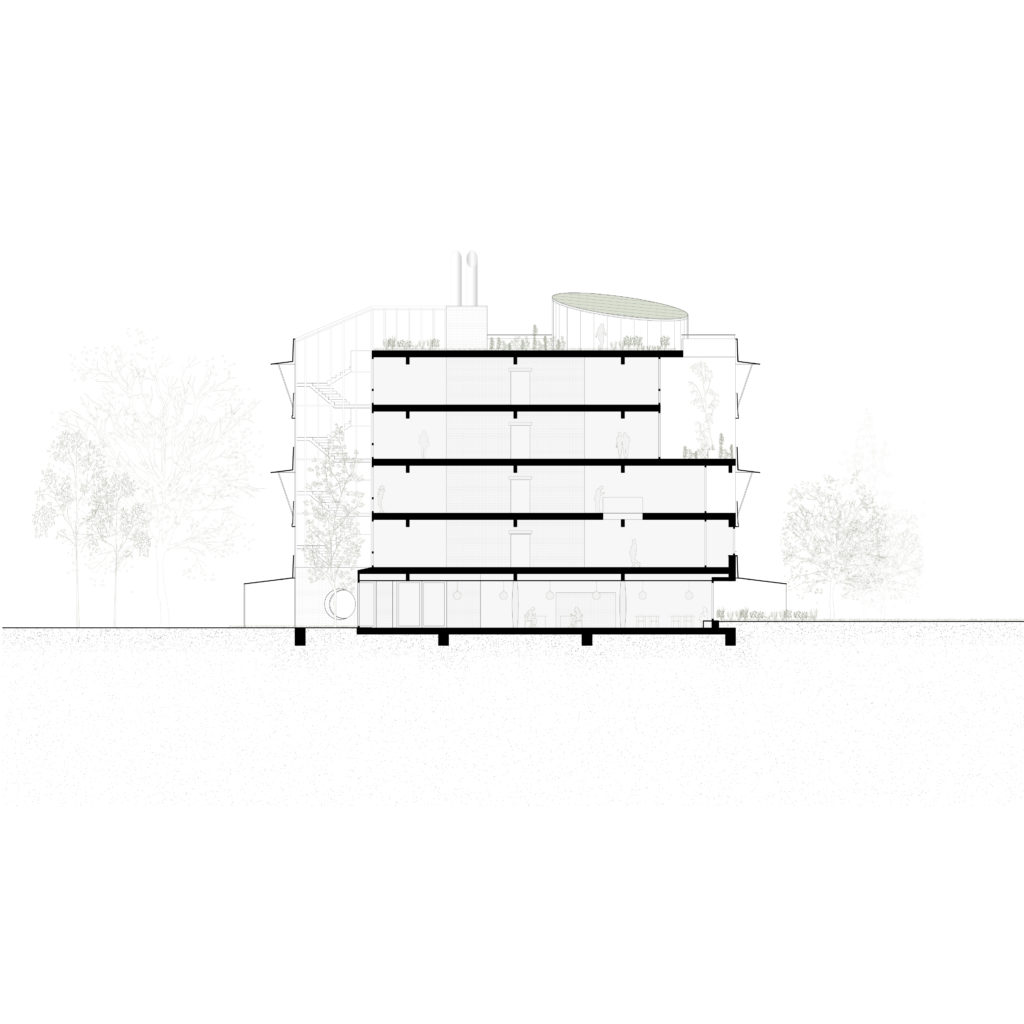

À travers une certaine verticalité, le nouveau bâtiment explore différentes relations avec le paysage qui l’entoure. Le rez-de-chaussée se construit en continuité du pay- sage environnant et de ses divers flux (de personnes mais également de faune et de flore), entretenant une logique paysagère classique d’approche et de découverte de proche en proche. Le périmètre du carré n’est pas celui de l’espace intérieur qui réagit à l’agencement de la nature environnante. Les courbes des murs conversent avec les courbes du paysage développé par Brugger et guident les utilisateur·ice·s de la bibliothèque. Les étages intermédiaires sont conçus sur un schéma rationnaliste et fonctionnaliste, en opposition au caractère presque baroque du rez-de-chaussée. Enfin, la toiture terrasse est un lieu de contemplation avec le grand paysage comme horizon.